|

5月度の風景画

( 鹿児島県の風景 )

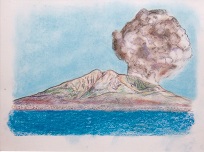

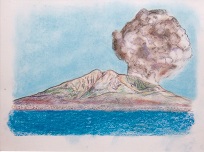

★ 錦江湾に浮かぶ「噴火の桜島」を描く ★

~~~~~~~~~~~~~~~~

( 水彩・パステル 6号 330x318mm )

桜島火山は鹿児島湾北部に位置する直径約20kmの姶良カルデラ南縁付近にあり、このカルデラは2.9万年前の巨大噴火で誕生し、その3千年ほど後に桜島火山が誕生した。日本の火山の中では比較的新しい火山である。桜島火山は有史以来頻繁に繰り返してきた。噴火の記録も多く、現在もなお活発な活動を続けている。

海の中にそびえるその山容は特に異彩を放っており、鹿児島のシンボルの一つとされ、観光地としても知られている。2007年に日本の地質百選に選定された。国際火山学及び地球内部化学協会が指定する防災十年火山の一つだった。

また、火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。

写真は噴火の桜島です。

|

|

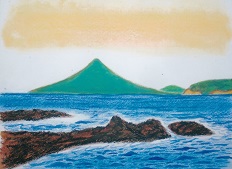

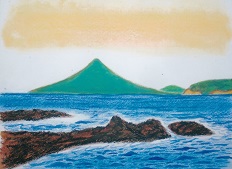

★ 薩摩富士と言われる「開聞岳」を描く ★

鹿児島県の薩摩半島の最南端に位置し,標高が924mで日本百名山の一つです。別名薩摩富士とも呼ばれ,まさに指宿のシンボルと言うにふさわしい美しい山です。

開聞岳の登山道は4,668mのらせん状で道幅が狭く,特に頂上付近は岩場・階段・はしごなどがありタフなものになっていますが,険しい道のりを乗り越えた先の頂上から望む大パノラマは圧巻で,霧島・屋久島・鹿児島の観光名所を一度に味わえます。

次の写真は薩摩富士=開聞岳です

※ (トップページに戻る )

|

4月度の風景画

( 宮崎県の風景 )

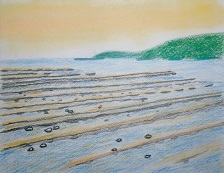

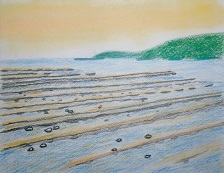

★ 日南海岸の通称「鬼の洗濯板」を描く ★

~~~~~~~~~~~~~~~~

( 水彩・パステル 6号 330x318mm )

日南海岸の青島の周りには「鬼の洗濯板」と呼ばれる珍しい波状岩が広がっています。正式には「隆起海床と奇形波蝕痕」だそうで、青島の周囲と日南海岸の海岸線に見られます。大昔に海面下にあった岩が地質変動によって水面上に現れ、波や海水に浸食されて現在のような形が出来上がりました。干潮時には海岸線に沿って沖合100mに及ぶ自然の不思議を思わせる岩肌が出現し、見事な景観を楽しむ事ができます。

昭和9年(1934)に国の天然記念物に指定されています。

写真は日南海岸の「隆起海床と奇形波蝕痕」です。

|

|

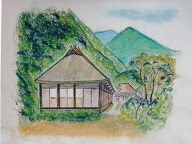

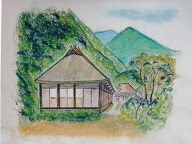

★ 椎葉村の「鶴富屋敷」を描く ★

( 水彩・パステル 6号 330x318mm )

鶴富屋敷 について

源氏の武将・那須大八郎と恋に落ちた平家の落人・鶴富姫ゆかりの建物で「那須家住宅」とも呼ばれる。椎葉村を代表する建築物で、築300年程とされる。建物前面に、縁側が横に長く配置された寝殿造りで「並列型民家」と呼ばれる。

屋根には棟飾りの千木が組まれている。元々は茅葺である。室内は女人禁制の仏間「こざ」、客間の「でい」、寝室「つぼね」、茶の間「うちね」で構成されている。

昭和31年に国の重要文化財に指定されました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

那須大八郎と鶴富姫の物語

寿永の昔、壇ノ浦の戦いに敗れた平家の残党は四方に逃れ、その一部は山深き、日向国椎葉山中へ分け入り、ここを隠れ里と定めた。ところがこのことを知った鎌倉幕府は平家追討の命を「扇の的射」で知られる那須与一宗高に与えたが、与一は病のため、替わってその弟大八郎宗久に追討を命じ、日向の国に下向させた。

世の功業戦宝も振り捨て唯谷川のせせらぎで鳥の声を慰めとして一途に山の庵に渡世する衰微した落人を目の当たりにした大八郎は深く哀れみ、平家尊々の厳島神社を椎葉山中に祀るなどして平家の人々を徳を持って導いた。

滞在3年、大八郎は平清盛の末族と言われる鶴富姫と恋仲になり、やがて鶴富姫は大八郎の子を宿したが、運命の訪れは非情で鎌倉幕府により大八郎に帰還の命令が下った。

悲しみに暮れる鶴富姫に大八郎は名刀天国丸とお墨付きを与え「その方の懐妊我覚えあり 男子ならば本国下野に差越すべし。女子ならば遣すに及ばず、宜敷く取計るものなり」と住み慣れし山里を後に鎌倉に向かい出立した。鶴富姫は月満ちて女子を産み、婿を迎えて那須下野守と名乗らせ、その一族が長く椎葉を治めたと伝えられる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

椎葉村は宮崎県の北西、九州中央山地に位置し、人口 は3,130人、 537.35㎢という広大な面積を有し、その約96%が森林で占められる緑豊かな村です。四季の移ろいの中で見せる様々な自然の美しさや人々の営みは日本の原風景が感じられます。椎葉村では古くから、農作業をお互いで助け合う「かてーり」という相互扶助の精神があり、こうした絆が田畑や森林、文化を守っている礎となっています。

次の写真は椎葉村の鶴富屋敷です

日本のマチュピチュと言われています

|

※ (トップページに戻る )

|

3月度の風景画

( 大分県の風景 )

★ 福沢諭吉の旧居を描く ★

~~~~~~~~~~~~~~~~

( 水彩・パステル 6号 330x318mm )

福澤諭吉が1歳6ヶ月の時父が急死したため、天保7年(1836)秋、母子6人で大坂の中津藩蔵屋敷から藩地の中津に帰って来ました。

最初に住んだ家は、大坂赴任前の父が住んでいた小さな家で、建物は現存しませんが、宅跡として整備され見学することができます(福澤旧居の駐車場脇に位置しています)。その後移り住んだ家が、現在残されている福澤旧居です。

昭和46年6月22日に国指定史跡となっています。

福澤記念館

福澤諭吉旧居に隣接する福澤記念館は平成23年にリニューアルしました。展示内容は、1階は時系列に福澤諭吉の一生をたどり、2階は福澤諭吉の様々な側面にスポットを当てて資料を紹介しています。

「学問のすすめ」の初版本や書・手紙・写真のほか、一万円札の1号券など福澤諭吉に関連するものがたくさん展示されています。

「見る」だけでなく「聞く」・「触る」という要素を加え、誰でも楽しく見学出来るように創意工夫を行っています。

写真は福沢旧居(左)と記念館内(右)です。

|

|

★ 「国宝臼杵石仏(磨崖仏)」を描く ★

( 水彩・パステル 6号 330x318mm )

古園石仏大日如来像に代表される国宝臼杵石仏(磨崖仏)は、平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫刻されたと言われています。誰がどのような目的で造営したのか、はっきりとしたことは分かっておらず、今もなお多くの謎に包まれています。

その規模と数量において、また彫刻の質の高さにおいてわが国を代表する石仏群であり、平成7年6月15日には磨崖仏としては全国初、59体が国宝に指定されました。

石仏群は4群に分かれ、地名によって、ホキ石仏第1群(堂ヶ迫石仏)、ホキ石仏第2群、山王山石仏、古園石仏と名づけられています。

それぞれに傑作秀作ぞろいであり、表情豊かな御仏の姿は、みる者の心にやすらぎをあたえてくれます。

その後、平成29年9月に古園石仏群の入口にある2体の金剛力士立像が国宝に追加指定され、現在は61体すべての磨崖仏が国宝に指定されています。

写真は臼杵石仏・摩崖仏(まがいぶつ)です。

|

※ (トップページに戻る )

|

2月度の風景画

( 熊本県県の風景 )

★ 阿蘇山の往生岳を描く ★

~~~~~~~~~~~~~~~~

( 水彩・パステル 6号 330x318mm )

阿蘇は典型的な二重式の火山です。阿蘇山といえば、阿蘇五岳を中心にした東西にのびる連山を呼ぶことが多いですが、広い意味では外輪山や火口原をも含めた呼び名です。

外輪山は南北約25km、東西約18km、周囲約128㎞もあり、世界最大級の火山です。火口原には約5万人が生活していて、

田畑が開け、国道・鉄道がとおり、阿蘇市・高森町・南阿蘇村の3つの自治体があります。

阿蘇山は日本の山で最初に外国の文献に記載され、当時からその名をとどろかせています。

また、阿蘇は火の国熊本のシンボルであり、高岳を最高峰に根子岳、中岳、烏帽子岳、杵島岳と連なっている阿蘇五岳、ほぼ900mの高さで火口原を囲む外輪山等どれを取っても第一級の風景です。

阿蘇が現在の山容になるまでは古い活動の歴史があり、10万年前、阿蘇が現在ある場所には数多くの火山があり、活発な活動をしていました。これらの火山が一斉に噴火活動をし、火山灰、溶岩などを噴出、この活動が終ると大陥没がおこって、今の外輪山の原形が生まれました。

このくぼ地に火口湖ができ、立野付近で断層や侵食がくり返され、湖水が流れ出しました。3万年から5万年前に東西方向に並んで阿蘇五岳の山々が噴出したといわれています。

往生岳は阿蘇五山の1つの峰の杵島岳の北部にある山で、北西側から見ると美しい円錐状の山容に見える。西斜面は3月に行われる阿蘇の火祭の火文字会場となり、野焼きが行われている。

火口縁や山服にはミヤマキリシマ、イワカガミ、マイヅルソウなどの花も見られ、花の季節にはハイカー、観光客で賑わいをみせる。

写真は往生岳です。

|

|

★ 「熊本城」を描く ★

( 水彩・パステル 6号 330x318mm )

熊本城は、熊本県熊本市中央区(肥後国飽田郡熊本)にあった安土桃山時代から江戸時代の日本の城。別名「銀杏城(ぎんなんじょう)」。

加藤清正が中世城郭を取り込み改築した平山城で、加藤氏改易後は幕末まで熊本藩細川家の居城だった。明治時代には西南戦争の戦場となった。西南戦争の直前に大小天守や御殿など本丸の建築群が焼失したが、 宇土櫓を始めとする櫓・城門・塀が現存し、13棟(櫓11棟、門1棟、塀1棟)が国の重要文化財に指定されている。また、城跡は「熊本城跡」として国の特別史跡に指定されている。

写真は熊本城です。

|

※ (トップページに戻る )

|