吉川和夫の月例美術展

<< 人物を描く >>

( 5月度の人物画 )

鹿児島県ゆかりの人物

★ 「大久保利通像」を描く ★

明治維新の指導者

( 4月度の人物画 )

宮崎県ゆかりの人物

★ 「若山牧水像」を描く ★

国民的歌人

( 3月度の人物画 )

大分県ゆかりの人物

★ 「大友宗麟像」を描く ★

戦国時代のキリスタン大名

( 2月度の人物画 )

熊本県ゆかりの人物

★ 「宮崎滔天像」を描く ★

~~~~~~~~~~~~

★ 「西郷隆盛像」を描く ★

明治維新の指導者

( 画用紙 水彩/パステル 6号41x33cm )

( 画用紙 水彩/パステル 6号41x33cm )

※ (トップページに戻る )

~~~~~~~~~~~~

★ 「小村寿太郎像」を描く ★

近代日本外交を体現した人物

( 画用紙 水彩/パステル 6号41x33cm )

幕末の飫肥城下、飫肥藩士の長男でありながら、身分にとらわれず多くの人と接して育った小村寿太郎。大学南校(東京開成学校 現・東京大学)からハーバード大学へ進学し、近代教育を学んでグローバルな世界観を身につけました。

外務省に入ると、明治日本の外交官として力を尽くします。日露戦争を終結させたポーツマス会議で日本の平和を、幕末に日本が欧米列強と結んだ不平等条約の改正によって、日本の世界的地位の確立を果たしました。

( 画用紙 水彩/パステル 6号41x33cm )

歌人 若山牧水はわずか43年の短い生涯の中で実に9,000首(未発表含む)もの多くの歌を残しています。文才にすぐれ、短歌の他に随筆、童話、紀行文などを数多く手掛け、また新聞・雑誌歌壇の選者としても広く活躍しました。

明治中期以降、与謝野晶子など浪漫主義の歌人達が絶大な人気を博す一方で、牧水は社会や流行などに流されることなく、その時々に湧き起こる思いや頭に浮かぶ情景を独自の世界感で表現。自然主義文学と呼ばれる牧水の歌はたちまち人々の胸を打ち、文芸に親しむ人達だけでなく広く庶民の心に浸透していきました。

牧水の歌碑は全国に約300基(2010(平成22)年現在)確認されており、その数は歌人の中で最も多く、旅を愛した牧水の足跡、人気をうかがうことができます。牧水の生誕地 宮崎県日向市東郷町をはじめ全国ゆかりの地では、毎年歌人にちなんださまざまなイベントが行われており、国民的歌人 若山牧水は時代や世代を越えて今もなお多くのファンを魅了し続けています。

所在地 / 日向市東郷町坪谷3番地

指定年月日 / 昭和41年9月9日

牧水生家は、歌人若山牧水が生まれた家で、江戸時代後期に牧水の祖父である若山健海によって建てられた。健海は、現在の埼玉県所沢市に生まれ、15歳の頃から江戸・福岡・長崎で漢学・蘭学・西洋医術などを学んでいる。天保7年(1836)25歳のときに坪谷にて移り住んで開業し、弘化2年(1845)に診療所をかねた2階建ての家を建てている。医院としての機能を持たせるために、当時としては大きな構えの家を作る必要があり、石垣に囲まれた敷地には、井戸や馬小屋をかねた納屋など当時としては立派な家構えだったといえよう。

※ (トップページに戻る )

~~~~~~~~~~~~

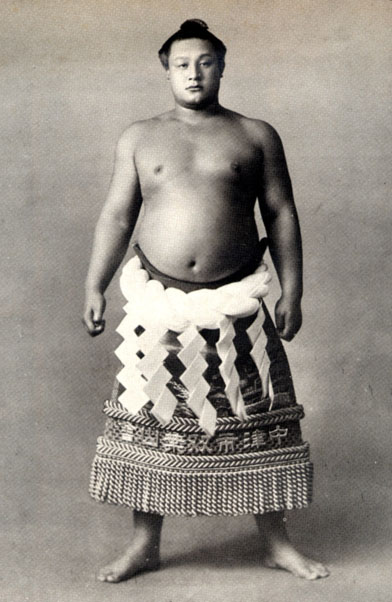

★ 「双葉山定次像」を描く ★

大相撲の歴史に輝く69連勝の横綱

( 画用紙 水彩/パステル 6号41x33cm )

小学生時代の双葉山は、成績優秀で、足も速く泳ぎも上手で、体は大きいがけんかやイタズラをしない、そして意外な事に相撲が苦手でした。しかし、父親の船の仕事を手伝うことで強靱な足腰とバランス感覚を身につけ、それが横綱への土台となったといわれます。

幼少の頃、右目を失明する事故に遭遇、11歳の頃には父親の家業(海運業)の手伝いをする際、右手小指の一部をウィンチに巻き込みつぶしてしまうという二つの大きなハンディは、あまり知られていません。そのハンディにも関わらず、だれにも悟られぬよう人一倍稽古に励みつくった、69連勝という大記録でした。

引退後は、時津風親方として弟子の指導にあたり、相撲協会の理事長としても、さまざまな改革に取り組み、その活動は現在の相撲界に大きな功績として引き継がれています。

( 画用紙 水彩/パステル 6号41x33cm )

父は20代当主・大友義鑑。母は公家の坊城氏の娘とする説がある。 弟に大内義長、塩市丸、親貞など。子に義統(吉統)、親家、親盛など。

中国明朝への遣明船の派遣をはじめ、琉球、カンボジア、ポルトガルを相手とした海外貿易による経済力、優れた武将陣、巧みな外交により版図を拡げ、大内氏や毛利氏をはじめとする土豪・守護大名などの勢力が錯綜する戦国時代の北九州東部を平定した。

当初は禅宗に帰依していたが、後にキリスト教への関心を強め、ついに自ら洗礼を受けた。最盛期には九州6か国を支配して版図を拡げた。しかし、薩摩から北上した島津義久に敗れ、晩年には豊臣秀吉傘下の一大名となった。

大友氏は鎌倉時代から南北朝時代にかけて、少弐氏・島津氏と共に九州の幕府御家人衆の束ね役として権勢を振るい、室町時代に入ってからは大内氏の九州進出に対し、少弐氏と結び大内氏と抗争していた。大友氏は豊後国と筑後国の守護に幕府より代々補任される、いわゆる守護大名であった。

※ (トップページに戻る )

~~~~~~~~~~~~

★ 「天草四郎像」を描く ★

江戸時代初期のキリスタン

( 画用紙 水彩/パステル 6号41x33cm )

天草四郎は益田甚兵衛の長男として生まれ、本名は益田四郎といいます。

長崎に渡り学問をしたことなどが知られています。

上津浦の南蛮寺にいたママコス神父が、

「今から25年後、東西の雲が赤く焼け、国中が鳴動するとき、一人の神童が現れて、人々を救うであろう」と予言を残して去ったという話がありました。

人々の不安の中で、四郎こそが予言にある天の使者に違いないという噂が広まり、

天草だけでなく島原一帯にも広まっていきました。そして、ついには一揆勢の総大将に担ぎ出されました。

総大将とは言うもののシンボル的な存在であり、実際に指揮を執ったのは、父甚兵衛をはじめとする側近たちであったと言われています。

原城に籠もった四郎は、歯にお歯黒をし、髪を後ろで束ねて前髪を垂らし、

額に十字架を立て、白衣を着た呪術的な格好で、洗礼を授けたり、説教を行っていたと記録されています。

ミュージアムは、天草四郎とキリシタンの歴史を展示する歴史テーマ館

西欧の大航海時代から日本へのキリスト教伝来、

天草、島原の乱とキリスト教の歴史を大型スクリーンやジオラマで再現。

近代日本の社会運動家

( 画用紙 水彩/パステル 6号41x33cm )